GRESB 100점?

우리나라에서 GRESB라고 하면 과연 얼마나 많은 사람들이 알고 있을까.

부동산을 주요자산으로 투자하고 운용하는 운용사들은 알고 있을 확률이 높지만, 부동산과 관련이 높은 건설, 설계 및 일반 자산관리 분야에서도 아직은 생소하지 않나 싶다. 아마도 서울에 있는 모건물이 GRESB ‘5-Stars’ 등급을 받았다는 기사를 몇 번쯤 접한 사람이라면 GRESB가 친환경 부동산과 관련된 거 같다고 대략 추측할 것이다.

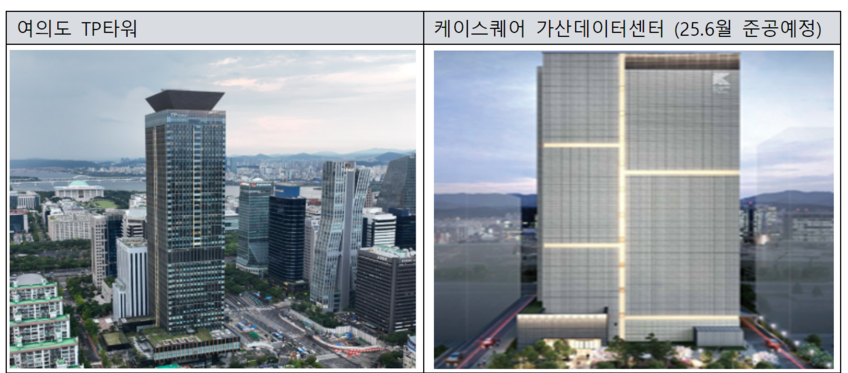

‘5-Stars’ 등급은 해당 연도에 GRESB 심사를 받은 자산 중 상위 20 Percentile(백분위수)에 드는 자산에 부여하는데, 그 중에서도 우리나라에서 GRESB 100점을 받은 자산이 2군데 있다. 2023년도 평가에서 100점을 받은 여의도 TP타워, 그리고 2024년 평가에서 100점을 받은 케이스퀘어 가산 데이터센터가 그 주인공이다. GRESB 100점이 한국에 두 군데나 있어 자칫 심사가 쉬워 보일 수 있지만, 글로벌 시장을 통틀어 부동산이든 인프라든 심사 평가로 100점을 받는 경우는 드물다.

그렇다면, GRESB 100점은 어떻게 받았을까.

1. GRESB 개요

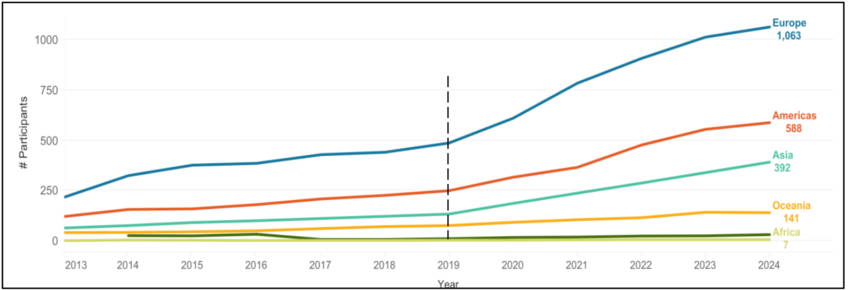

(성장) GRESB는 원래 Global Real Estate Sustainability Benchmark 의 약자로 2009년 3개의 연금운용기관¹이 원년 멤버로 시작한 글로벌 부동산 벤치마크 제공 회사이다. 원래 부동산만 평가하다가, 2016년 인프라 부문까지 영역을 넓혔고, 코로나를 계기로 환경에 대한 관심이 높아지면서 2019년 이후 글로벌 심사 참여 건수가 급속도로 증가하였다. 현재 부동산과 인프라 비중이 엇비슷하고, 편입되는 자산이 점차 다양화되고 있어 정책적으로 GRESB를 풀어 쓰지 않고 고유명사화하였다.

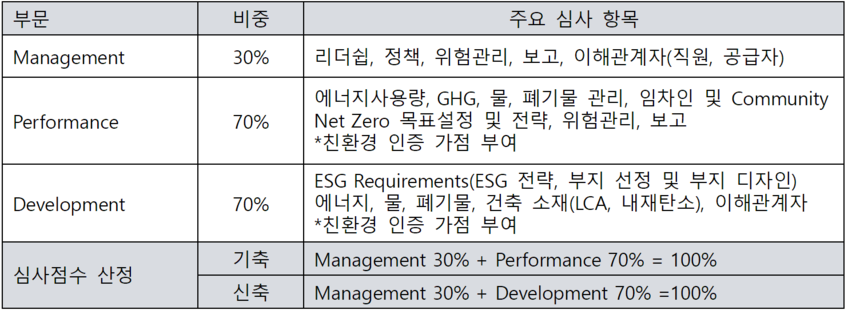

(심사 체계) GRESB 심사는 크게 리더쉽 및 운영시스템 (Management) 과 성과 (Performance)의 두 부문으로 나뉘어지는데, 각각 30%와 70%의 비중을 가진다. 부동산이든 인프라든 기축이 아닌 개발 프로젝트(신축/대수선)일 경우 Performance 대신 Development 부문으로 평가하며, 자산 유형, 소유 관계(Ownership), 섹터 등 하위 분류 기준에 따라 세부 항목에 차이를 두어 심사하게 된다. 심사는 연간 1회로, 심사 일정에 따라 4~6월 등록 및 제출, 7~9월 심사, 10월 이후 발표로 이루어진다.

(지향점) ‘5-Star’ 등급을 획득했다는 것이 매우 의미있는 결과임은 자명하지만, GRESB에서 의도하는 바는 업계에서 지속가능성에 대한 공동의 노력을 경주하고, 스스로 개선과 향상을 지향하도록 독려하는 데 있다(Engagement). 따라서, 처음부터 점수가 높은 것보다는 오히려 수년간에 걸쳐 GRESB 점수가 상향 개선되는 과정을 통해 실물자산의 회복탄력성(Resilience)를 확보하고, 비즈니스의 지속가능성(Sustainability)과 시장 신뢰도를 제고하는 수단으로 보는 것이 바람직하다.

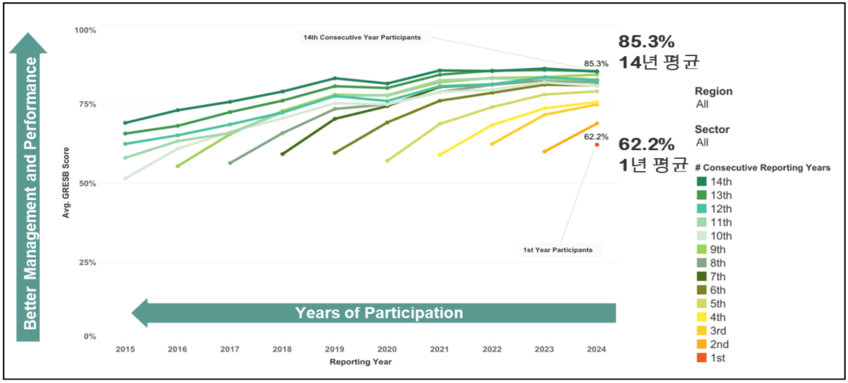

아래 표에서 기간별 평균 점수를 보면 이를 확인할 수 있는데, 처음 심사를 받는 경우 평균 점수는 약 62%에 그치지만, 심사 기간이 길어질수록 점수는 개선되며, 14년 이후 평균 점수는 약 85%로 점진적 우상향 추세를 확인할 수 있다. 이는 적어도 심사에 참여하는 기관들이 GRESB 벤치마크 리포트(심사결과를 세부 항목별로 분석해 제공하는 연간 심사보고서)를 통해 개선점을 확인하고, 지속가능성을 관리하며 꾸준히 개선하려는 노력을 했다는 반증으로 볼 수 있다.

2. GRESB vs 친환경인증

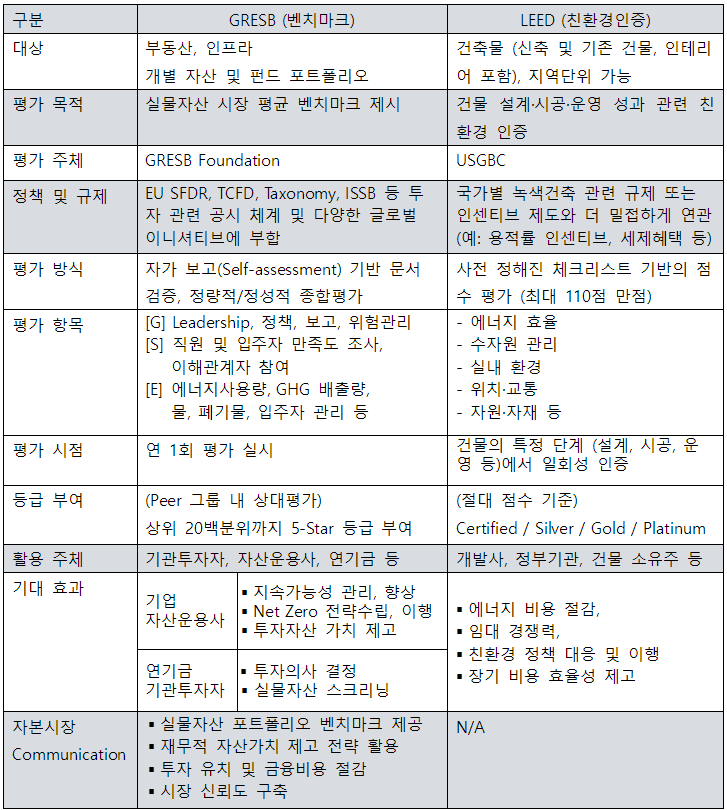

앞서 예시를 든 TP 타워는 GRESB 심사 뿐 아니라, LEED 인증도 받았다. GRESB와 LEED는 상호 배타적이 아니라 상호 보완적이다. LEED와 같은 친환경 인증을 보유하고 있는 경우 GRESB 심사에서는 가점이 부여된다. GRESB가 LEED보다는 상위 개념이라 볼 수 있는데, LEED가 일반적으로 개별 자산 수준의 친환경(E) 성능을 평가한다면, GRESB는 포트폴리오 전체 혹은 개별 자산의 지속가능 전략과 성과를 평가하는 지표로서 E 뿐만 아니라 S와 G를 포괄한다.

두 가지 검증 방법의 가장 주요한 차이점은 평가의 관점 및 활용 주체, 그리고 자본시장과의 연계 여부로 볼 수 있다. 즉, LEED가 개발사나 건물 소유주 입장에서 실물자산의 설계 및 건축, 그리고 운영 부문에서 환경적 측면에 기반한 지속가능성을 절대 평가한다면, GRESB는 투자 대상으로서의 실물자산 평가이며, 투자자의 관점에서 서로 다른 자산을 비교 평가함으로써 투자의사결정을 도와 주는 지표로서, 시장(Peer Group)을 대표하는 벤치마크라고 정의될 수 있다.

3. GRESB 역할

GRESB에 참여하는 주체는 크게, ①심사를 받는 주체(Participant), ② 심사 정보 이용자(Investor), 그리고 ③심사를 컨설팅하거나, 친환경 관련 업계 서비스 제공자(Partner)로 분류할 수 있다. 즉, 금융메커니즘이 작동하는 자본시장을 중심으로 투자-산업-부동산 가치의 선순환 상호작용을 돕는다. UNPRI²의 6대원칙 중 3~6번은 시장참여자 및 이해관계자의 직간접적 상호 협력을 도모하는 Engagement (적극적이고 지속적인 이해관계자 활동) 및 보고 의무를 독려하고 있는데, GRESB는 이에 부합하는 역할을 한다고 볼 수 있고, 현재 GRESB를 대치할 만한 대체투자 벤치마크는 없다고 할 수 있다.

(투자자 시점) 투자자시점에서는 다수의 투자 대상을 비교하고 분석하여 가장 투자가치가 높은 대상을 찾아내는 것이 의사결정의 핵심 요소이다. 부동산과 인프라 자산의 경우 비교적 큰 자본이 개입되고, 입지 및 자산가치가 개별적으로 다르고, 실물 자산이라는 점 때문에 관리가 필요하다는 특성이 있다. 이는 전통적 자산군인 주식 및 채권과 분명히 다른 특성이고 이를 반영하는 상대 가치 평가 도구 (인덱스 혹은 벤치마크)의 역할을 하는 것이 GRESB 이다.

즉, 주식의 인덱스와 채권의 등급이 자산가치를 평가할 뿐 아니라 상대적 가치를 파악할 수 있는 도구이듯, 실물자산의 가치를 심사하여 점수를 부여하고, 시장 벤치마크 (Peer-Group Benchmark) 를 제공하는 것이 GRESB의 역할이다. 주식과 채권의 경우 비재무지표는 평가사마다 분석체계와 관점이 달라 같은 기업이라도 서로 다른 결과가 나오는 경우³가 비일비재하지만, GRESB 심사는 일관성있는 데이터, 동일한 분석 체계가 적용되므로 서로 다른 자산간 비교가능성을 확보할 수 있어 투자자들에 매우 유용한 지표가 될 수 있다.

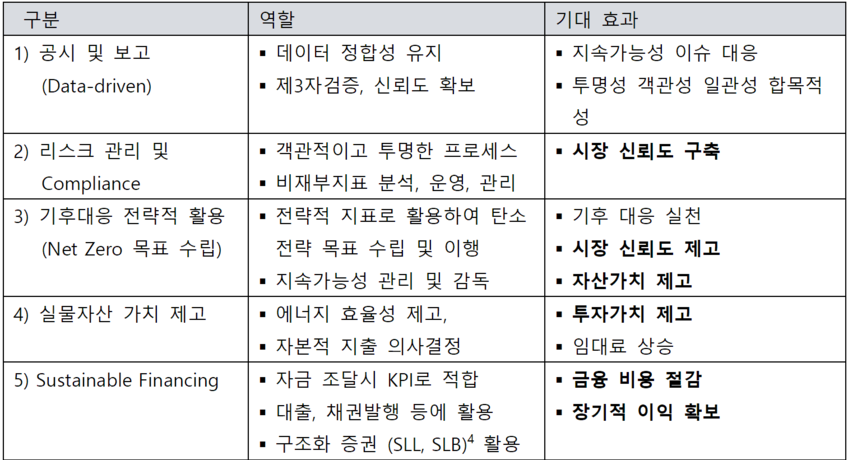

(자산관리 시점) 또한, 실물자산을 소유하고 관리하는 입장에서는 지속가능성 이슈에 대한 대응에 필수적이라 볼 수 있는데, 이는 연간 보고서 및 각종 지속가능성 보고에서 실물자산을 보고 및 공시할 때 GRESB심사를 받았고 GRESB 점수를 보고한다는 것 자체가 점수의 높낮음에 상관없이 PM사의 자산관리 혹은 운용사의 포트폴리오 운용에 있어 객관성과 투명성을 확보하는 방안이 되는 것이다.

더 나아가, GRESB 리포트에서는 세부 항목별로 Peer-Group 벤치마크 평균과 상대적 비교가 가능하므로, 운용 효율성 개선의 방향과 세부 항목을 구체적으로 집중해 관리하여 운영효율성을 높일 수 있다. 기업이든 운용사든 실물자산을 관리하는 입장(PM 및 FM)에서 GRESB 리포트를 통해 구체적 개선점을 파악하여 단기적 대응 뿐 아니라, 장기 전략적으로도 활용될 수 있는 것이다.

4. GRESB 의의

투자-산업-부동산의 선순환에서 지속가능성이라는 가치가 상호작용하는 실질적 동력은 자본의 이동이다. 이미 많은 글로벌 기관투자자들은 실물자산 투자의사결정 시 GRESB 심사를 받았는지 여부에 따라 1차 스크리닝이 이루어지는 투자 프로세스를 가지고 있다. 기관투자자 입장에서는 수많은 투자 대상 물건을 일일이 세부 분석을 하는 것은 비효율적인데다, 시간과 인력 자원이 한정적인 여건에서 거의 불가능하므로, 투자 기준에 부합하는지를 거르는 기본 전제 조건으로 GRESB를 활용한다.

북미에서는 보통 부동산 자산의 유동화를 통해 포트폴리오의 펀드(리츠, REITs)로 투자되는 경우가 많은데, GRESB Benchmark 세부 리포트를 통해 펀드간 전략 분석 및 비교 스크리닝이 이루어진다. 아시아는 유럽과 북미에 비해 상대적으로 지속가능성 가치 인식이 낮은 수준이나, 이 지역 성장성에 투자하는 투자하는 글로벌 기관투자자들은 지속가능성 이슈에 매우 민감하며, GRESB를 대신할만한 적절한 대체투자 벤치마크를 찾기는 어려운 상황이다.

(선순환) 이와 같은 상황에서 부동산 인프라 등 실물자산에 투자하고자 한다면, GRESB 심사를 거치는 것은 선택 사항이 아니라 스크리닝을 통과하기 위한 기본 전제 조건이 되는 것이다.

더 나아가, 이미 소유하고 있는 부동산을 매도하고자 한다면 GRESB 점수를 통해 수년간 지속가능성 개선 및 탄소 전략 이행을 증빙함으로써, 혹은 새로운 부동산을 매수하려고 한다면 지속가능성이 낮은 건물을 상대적으로 싼 값에 매수하여 지속가능성이 높은 건물로 만들어 투자가치를 제고하는 전략을 채택할 수 있다. 이 때 자본 조달 비용을 더는 것은 덤이다. 비재무지표 가치 제고를 통해 재무지표로 해석되는 시장 가치를 높이는 선순환이다.

|

[참고] 지속가능성 정보 공시 GRESB 심사 펀드와 비심사 펀드 간 투자수익률의 상관관계 분석

|

지속가능성 주제는 지속되는가.

러-우 전쟁과 기후 변화로 인한 유럽의 에너지 위기 속에 미국 트럼프 정부의 파리협약 재탈퇴로 인해 2025년 이후 ESG 혹은 지속가능성에 대한 관심이 전세계적으로도 상당히 줄어든 것은 사실이다. 2020년초 주주서한을 통해 ESG를 핵심 목표로 하겠다던 세계 최대 자산운용사 BlackRock은 ESG용어 사용 전면 중단을 선언하겠다고 하고, EU 집행위원회조차 2025년 2월 기업의 지속가능성 관련 규제 체계 단순화 및 행정 부담 완화를 위한 EU 옴니버스(Omnibus) 개정안을 발표했다.

2004년 UNGC 보고서⁵에서 ‘ESG’라는 용어를 처음 만들었고, 이후 20년에 걸쳐 수많은 논의들이 이니셔티브를 거쳐 IFRS S1/S2, CSRD, EU 택소노미, CBAM, CSDDD⁶ 등으로 회계기준 정리, 규제화, 법제화 과정을 밟아 왔는데, 일견 이 방향성이 후퇴하는 것 아니냐는 의문이 들기도 한다. 옴니버스 개정안은 사실 기업에 부담이 될 수 있는 규제를 단순화, 혹은 완화하여 기업 경쟁력 강화, 투자 활성화, 폭넓은 이해관계자를 유도하는 정책적 전환이라고도 볼 수 있다.

이러한 변화 속에서 지속가능성은 어떻게 진화하고 있는가.

첫째, 지속가능성 심사는 정책적 선언 혹은 단순 항목 평가보다는 정량적 지표 중심으로 더욱 세분화되고 정교해지고 있다. GRESB 2025년 심사 기준 변경에서도 나타나듯 에너지 사용량 세부 항목 구분 등이 구체화되고, 계량화를 통해 실질적인 개선 성과를 측정하고 심사하도록 한다. 따라서, 데이터의 Quality가 중요하고, 제3자 데이터 검증을 통한 신뢰도 확보가 필수화되고 있다.

|

[참고] GRESB 2025년 기준 개선에 ASHRAE100 반영

|

둘째, 지속가능성은 단순히 보고 공시 의무만을 준수하는 컴플라이언스가 아니라 적극적 위험관리 대상이자 전략적 의사결정 요소로 진화하고 있다. 기후 위험이 자산가치에 미치는 영향 (Asset Impact), 탄소중립 전략 이행 궤적 (Carbon Trajectory)⁷, 탄소국경세 등이 계량화되고 산출되어, 재무지표에 반영되거나 자산가치 산출에 반영된다. 따라서, 자산과 기업의 전략적 리스크/기회 요인을 판단하는 투자 분석의 전제 조건으로 점차 반영되고 있다.

셋째, 비재무지표의 수치화와 계량화에 AI 등 기술의 발전이 큰 영향을 끼칠 수 있다. 일반적으로 비재무정보는 텍스트 기반 비정형 데이터로 정량화가 어려웠지만 AI가 이를 구조화하여 정형화 계량화가 가능하다. 또한, 과거 ESG 데이터는 후행적 분석(Backward-looking) 중심이었으나, 기후시나리오, 탄소 감축 트렌드의 다양한 예측 모델이 가능하고, 다양한 데이터셋을 결합하여 해당 산업 및 기업의 중요성(Materiality) 판별까지 가능하므로 ESG 전략이 맞춤화될 수 있다.

투자자 입장에서 데이터의 수집-분석-최적화-의사결정-모니터링에 이르는 일련의 프로세스에 있어 기본적 데이터가 분석 가능한 수치로 계량화된다는 것은 이 모든 과정을 전략적으로 통합하여 효율적 의사결정을 적시에 내릴 수 있다는 의미이며, 지속가능성 정보가 ‘정성적 신념의 대상’에서 ‘정량적 분석과 전략적 의사결정의 자산’으로 탈바꿈한다는 의미다. 그리고 재무지표화된 정보는 시장 가치에 직접적으로 반영된다.

¹ 네덜란드 APG (공무원연금 ABP 자산운용 담당), 네덜란드 PGGM (보건복지 연금 PFZW의 자산 운용 담당), 영국 USS (영국 대학 교직원 대상 민간 연금펀드)

² UNPRI (UN Principles for Responsible Investment, 유엔 책임투자원칙): 2006년 UNEP FI(유엔 환경계획 금융 이니셔티브)와 UNGC (유엔글로벌콤팩트)의 지원으로 제정된 글로벌 책임투자 6대 원칙. 법적 구속력은 없지만, 투자자들의 자발적인 참여와 실행을 통해 글로벌 자본시장에서 책임투자(Responsible Investment)를 구현하는 데 핵심적인 역할을 함. 연기금, 기관투자자, 자산운용사가 UNPRI 선언에 동참(Signatory)하여 투자 정책 및 프로세스에 ESG를 통합(ESG-Integration)하고, 이에 따라 기업이 지속가능 경영에 동참하고 업계 및 산업 전반에 지속가능성을 위한 노력과 상호 공동 협력을 이행함으로써 책임투자가 이루어진다.

³ ESG 등급 불일치 (Rating Disagreement): ESG 등급을 평가하는 기관에 따라 같은 기업이라도 등급이 불일치하거나 심지어 전혀 다른 관점으로 해석되어 투자 의사 결정에 필요한 일관된 잣대로 활용되기 어렵고, 상대 비교가 되지 않는 상황이 초래됨. 이는 E, S, G에 대한 정량화와 객관화가 어렵다는 사실을 반증함.

⁴ SLL은 Sustainability-linked Loan (지속가능성 연계 대출), SLB는 Sustainability-linked Bond (지속가능성 연계 채권)을 의미함. Green Bond (그린 채권)가 특정 프로젝트 등에 대한 심사를 거쳐 발행된다면 지속가능성 연계 증권은 지속가능성을 나타내는 지표(KPI)를 사용하여 금리 조건 혹은 금리 수준을 조정할 수 있음.

⁵ ‘ESG(환경, 사회, 지배구조)’ 용어는 2004년 UNGC(UN Global Compact)가 발표한 ‘Who Cares Wins’라는 보고서에서 처음 사용됨

⁶ CSRD: 기업 지속가능성 보고지침, CBAM: 탄소국경조정제도, CSDDD: 기업 지속가능성 실사지침

⁷ Carbon Trajectory: 기후시나리오, 탄소중립목표, 이행계획 등을 감안한 탄소배출량 추정. GRESB를 통해 CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor) Tool 활용 가능